地質的にみると,でい岩やぎょうかい岩が基盤になっていて, その上に関東ロームや軽石がたい積した古い丘陵と,段丘礫層の上に関東ローム層が堆積した新しい台地 が階段状に発達している。

ここでは,「宇都宮市の台地の特徴」と種類が特定されている「6つの軽石」について説明する。

<目 次>

1 宇都宮の台地

2 宇都宮の軽石層

1 宇都宮の台地

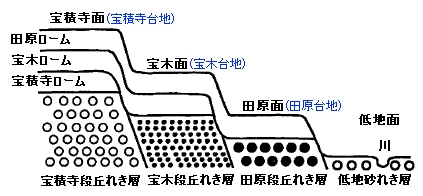

宇都宮市付近には,大きく分けて四つの台地面が分布している。図1に示すように, それらは高位のものより,戸祭・宝積寺・宝木・田原面と呼ばれ, いずれも第四紀洪積世(約200万年前〜1万年前)に形成された河岸段丘台地面である。

台地の地質は,ほとんどの場合,上位より表土(黒土),火山灰層 ・軽石層,砂礫(段丘礫層)の順で構成されている。

(1)地形の新旧

田原面・宝木面・宝積寺面と呼ばれる各台地は火山活動による火山灰や軽石がたい積し, これら台地内を流れる田川・鬼怒川の浸食作用によって現在の階段状の地形面が形成された。 これらの地形面はたい積層中に含まれている軽石の有無・種類によってたい積した時代を決めることができる。

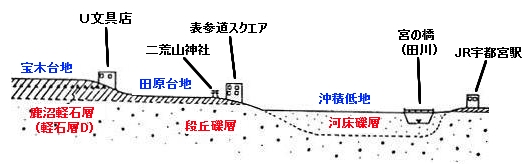

(2)宇都宮西部(図2)

宇都宮のまちは台地〜低地にかけて発達した都市である。 これらの地形の変化をJR宇都宮線宇都宮駅から「大通り」を西の方面に向かって見ていく。

宇都宮駅は田原台地上に建っている。「宮の橋」の両岸付近一帯は沖積低地となっている。この橋から西へ行くと「二荒山神社」前に坂がある。 この坂の下までが沖積低地で,坂の上が田原台地である。この田原台地は,さらに西方へ行った池上町の「文房具店」前の坂まで続いていて, さらにこの坂から一段と高くなっている。 この坂の上が宝木台地(宝木面)といわれている。これらの台地の地下地質は,上部は火山活動によって放出された火山灰である関東ローム層がたい積し, 下部は礫層がたい積している。関東ローム層中には鹿沼土といわれる軽石層が挟まれている。 鹿沼土は宝木台地に分布しているが,田原台地にはない。したがって,鹿沼土は宝木台地(宝木面)の重要な鍵層といえる。

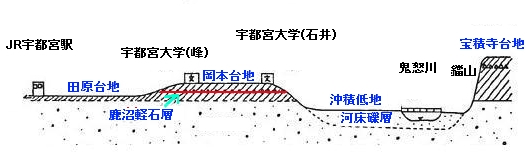

(3)宇都宮東部(図3)

「宇都宮駅」から東方へ1.5km程水戸街道を行くと「宇都宮大学(峰キャンパス)」がある。 大学の門の手前はなだらかな坂となっている。この坂の下までが田原台地で,坂の上が岡本台地(宝木台相当面)である。 さらに東方に行くと「宇都宮大学工学部(石井キャンパス)」がある。それを過ぎるとまもなく下り坂になる。この坂の上までが岡本台地で, 坂の下は鬼怒川流域と発達した沖積低地である。この低地は鐺山十文字付近まで広がっていて, 鐺山から東方が宝積寺台地になっている。宝積寺台地に分布する関東ローム層は厚さ20m近くもあり,当層中にいくつもの軽石層を挟んでいる。

2 宇都宮の軽石層

宇都宮市付近でたい積した「軽石」と 「スコリア」について,その粒の大きさと色,成分などから, これまでに6つの種類が判明している。

本HPでは,子どもたちが,場所によって異なる種類の「軽石」と 「スコリア」がたい積していることを理解しやすいように,これら6つの層を,「軽石の層(A)〜(F)」と記号で表記した。