「力」概念は物理学の基礎中の基礎です. 古来,人類は力と運動の関係について様々な解釈をしてきました. アリストテレスは,物体の本性は静止であり,物体が動き続けるためには常に他の物体から力を 受け続けなければならないと考えたといわれています. 一方,ニュートンは,力は物体の運動の様子を変える, すなわち,力は加速度をもたらすと考えることによって,近代物理学を打ち立てました. しかし,今なお正しい「力」概念の獲得は,中高生にとって極めて困難であることが報告されています.

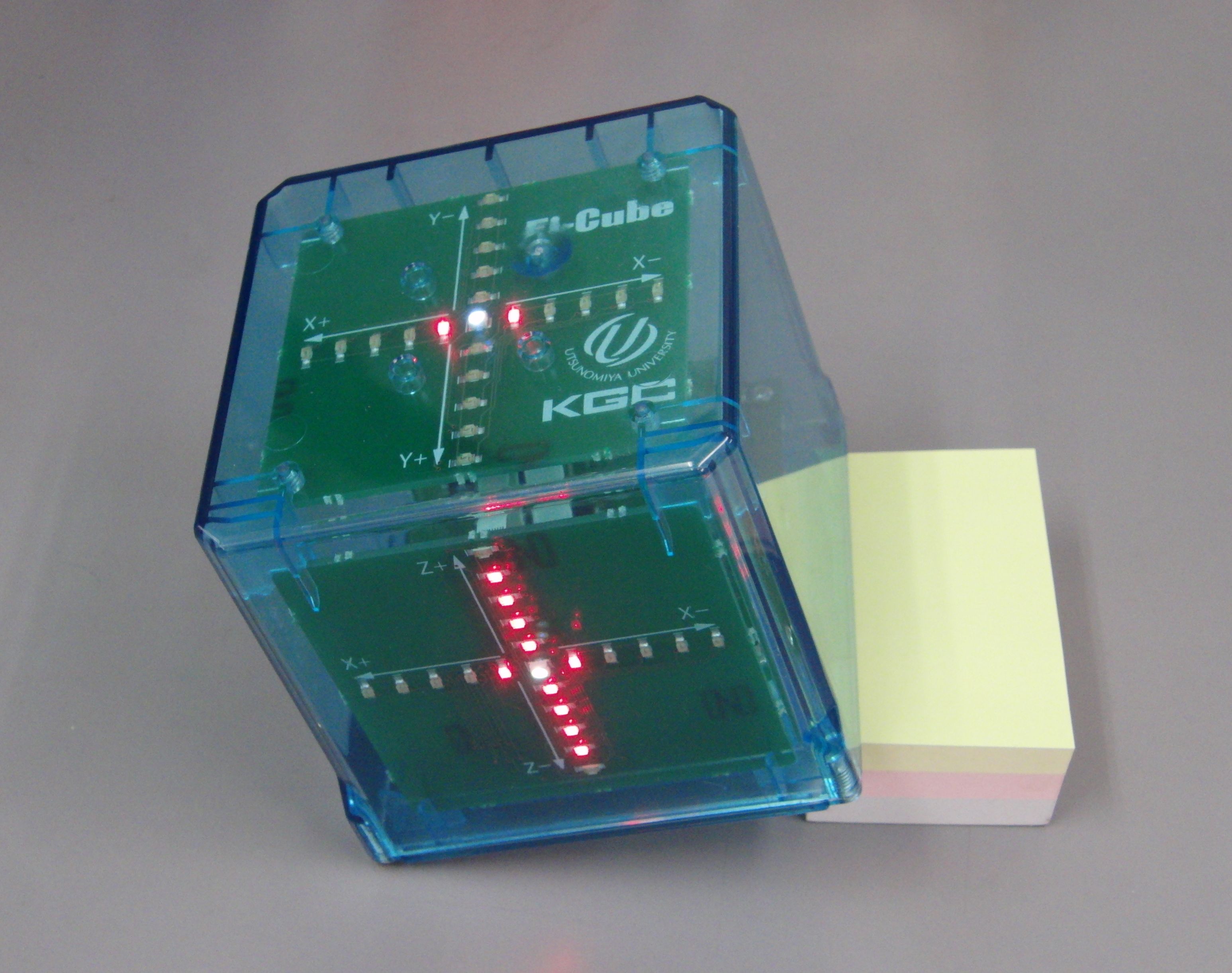

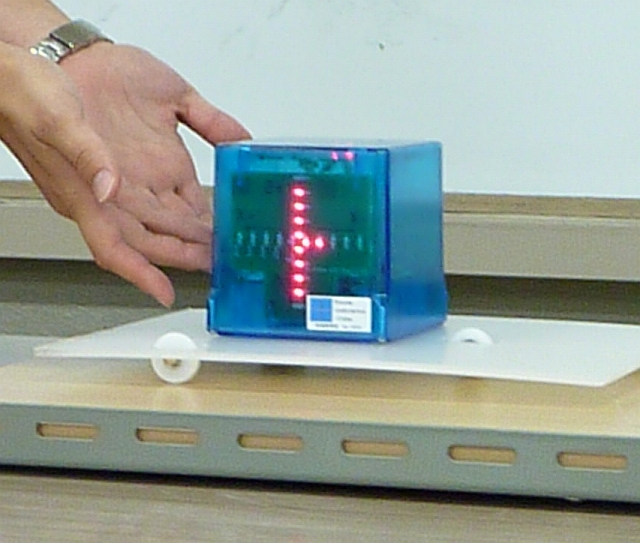

物理学の初学者にとって「力」概念の獲得が難しい理由はいろいろありますが, 最も大きな原因は,「力」というものが真に理念的な概念であり, 実際に力を見ることは決してできないことではないでしょうか. この点を克服し,どのような力がいつ働くのかを目で見ることができるようにしたものが 右の写真に示した力表示器「Fi-Cube」です.

「Fi-Cube」は,宇都宮大学教育学部・理科教育学研究室が開発した まったく新しい理科教材です. このサイトでは,「Fi-Cube」とは何かを紹介し, 実際に中学校の理科授業や,高校の物理の授業でどのように使えば効果的かを説明していきます.

- 新着情報 [Last Modified ]

- 「Fi-Cube」とは

- 「Fi-Cube」の使い方

- 「Fi-Cube」用いた授業実践例

- 「Fi-Cube」を手に入れるには

- 効果測定問題例

- 「Fi-Cube」開発の歴史