ヒント5 ヒント6 ヒント7 ヒント8

回答例17 回答例18 回答例19 回答例20

ヒント

練習問題1

朝食を毎日きちんと食べている児童・生徒は、そうでない児童・生徒に比べて、成績が良い傾向がある。しかし毎日朝食を食べれば成績が上がるというわけではないとすれば、なぜこのような「朝食を毎日食べる生徒の成績が良い」という傾向が生じるのか?

ヒント1

実は朝食を食べていない生徒は、クラスの中でも相当な少数派である。ほとんどの生徒は朝食を食べている。

クラスの中でもこの少数派の生徒には、朝食を食べられないような事情がありそうだ。それはどんな事情だろう。その事情が、成績が低いこととも関係しているかもしれない。

練習問題2

このような情報は、偏見につながりうる。そうした偏見はどのように生まれ、どのような問題を引き起こすのだろうか。またその一方で、こうした情報はむしろそうした偏見に対抗する力も生む可能性があると考えられる。それはどのようなかたちであろうか。

ヒント2

偏見は、「○○は△△の可能性が高まる」ということを「○○は△△だ」と、単なる傾向性を一般化することによって生じる。対策は「△△の可能性は変えられる」という信念によって可能になるだろう。

練習問題3

あなたが「個人の問題」と捉えていた問題のうち、もしかしたら「社会の問題」と言えそうなものには、どんな問題があるだろうか。

ヒント3

他の国や文化、他の集団や組織、他の時期・時代において、その問題はどのように扱われていたかを想像してみよう。

練習問題4

なぜ経済的に貧しい家庭では、不登校が多くなるのか。その直接的なメカニズムについて、仮説をできるだけたくさん立ててみよう。またそれを検証するにはどうしたらいいか、考えてみよう。逆に資産が多いと不登校が減る理由についても同様に考えてみよう。

ヒント4

不登校になるには大きく分けて、5つのパターンがある。① 無気力型 (生活のリズムの乱れ、学校の勉強についていけない、ぼんやりとした不安、体調の崩れ、一番人数が多い) ②学校の人間関係(女子が多い、中3からが多い) ③ 非行・反抗 (学校に行く意味がわからない、学外に「悪い」友達、男子が多い) ④⑤複合型、その他 (小学校からの継続が多い) (文部科学省『平成18年度不登校生徒に関する追跡調査報告書』)

これらの不登校は意味が違ってくるので、分けて考えたほうが良い。

また、不登校になるには、直接のきっかけとそれが継続する という二つの段階があることに注意。直接のきっかけがあったとしても、それを継続させない介入があれば、不登校にならないことも多い。

貧困との相関については、直接影響する場合と、朝食と低成績のように、共通要因がある場合が考えられる。これらもわけて考えること。

練習問題5

なぜ1990年から2010年の間に、大学の進学率は男女とも急上昇したのだろうか。

ヒント5

この本の意図から先読みすると、ここでは大学に進学する高校生や進学している大学生のような当事者の視点と、社会的な観点でずれが出てくるような事例だと見えてくる。

どうしてずれが出るのだろう?

練習問題6

世代ごとの人口の違いは、社会にどのような影響を与えているだろうか。

ヒント6

日本の場合、戦後直後のベビーブームで赤ちゃんがたくさん生まれたこと。その後急速にカップルあたりの子どもの数が減り、きょうだいの数が二人までいってそこでしばらく安定したこと。そして近年、ひとりっ子や子どものいない夫婦が増えて、少子化が加速したこと。

この影響を考えることになる。

でも直接的には、ベビーブームと第二次ベビーブームの大きな山と、それ以降の少子化を考えれば良い。ベビーブームはいわゆる団塊の世代をつくりあげた。団塊の世代は社会にどのような影響を与えただろうか。また第二次ベビーブームの子ども達(1970年代前半生まれ)はどのような影響を与えただろうか。

練習問題7

大学生の学力低下はなぜ今も進んでいるのか。「大学進学率上昇」で考えたことをふまえて考えよう。なお中学生の学力が低下していないことは、全国学力テストの検証(同一問題の得点)からわかっている。また大学生の学習時間は、コロナ禍までは増えていた。

ヒント7

第三章の本文にも書いたが、同じ世代でより多くの割合が大学生になったら、大学生の学力にはどう影響するか、考えてみよう。

練習問題8

多くの生徒にとって役に立たないことを学ばせることが、教師や学校のためになるというのはどういうことだろうか。

ヒント8

ここも教えたくて教えている場合と、そうではないが教えざるを得ないようなプレッシャーがある場合を分けて考えると良いだろう。またなぜ、そうしたプレッシャーがかかるのか、もしそうした状況でそれらを教えないとどうなるのかも考えると良いだろう。

練習問題9

「困難な目標をやりとげる自信」などといった非認知的能力について、早生まれの人が低くなりがちなのはなぜか。またその差が小5から中3の間に拡大していくのはなぜか。

ヒント9

学力に関しては、月齢によって徐々に高まっていくことがわかっている。つまり5年生の児童は、6年生になると急に6年生の学力がつくのではなく、少しずつ学力は上がっていく。だから10歳0か月の人よりも、10歳6か月の人のほうが、算数や国語の平均学力は高くなる。だから早生まれの人の学力が遅生まれの人よりも低いのは当然ということになる。

しかし、「困難な目標をやりとげる自信」などといった非認知的能力は、学年が上がるにつれて下がっていく。こうなると、10歳0か月の人よりも、10歳6か月の人のほうが低いのではないかという予想ができるのだが、実際に調べてみると、「同じ学年なら、月齢が遅い方がより低い」ということになる。なぜだろうか。

練習問題10

様々な非認知的能力や汎用的能力を伸ばす上で、学校はどのようなことに力を入れるべきだろうか。また日本の子ども達の挑戦心(自己効力感)が低いのはなぜなのだろうか。(詳しくは第五章で見るが、事前に一度ここで考えておくこと)。

ヒント10

日本の子ども達の挑戦心が低い、という話だが、もちろん闇雲に何にでも挑戦するのが良いわけではない。難しいことに取り組めば、当然失敗することも多くなる。その失敗が取り返しがつかないことであれば、当然挑戦したことを後悔するだろうし、自信も失うことになる。

つまり、大事なのはどの程度の課題なら、成功できそうか、正しい見込みが立てられるようになることだ。もし日本人全体の挑戦心が低いのであれば、その挑戦心のレベルは、社会におけるリスクに適応していると考えるほうが良いだろう。その場合、挑戦心を高めるために必要なのは、リスク自体を小さくすることである。

たとえば高い所から水に飛び込むことを考えよう。多くの人は、その高さに恐怖心を感じるだろうが、きれいなフォームで飛び込むことができれば、ほとんどダメージがないことを知るだろう。リスクを小さくすることができれば、過剰に高さを怖がる必要がないことがわかり、実際、飛び込むこともできるようになる。

練習問題11

なぜ2000年代以降に非難関大を卒業した人は、(他の条件をそろえた時)、それ以前とは違い、高卒の人よりも、正規の仕事につける確率が低くなってしまったのだろうか

ヒント11

こうした問題を考える時、ある一時点で「高卒よりも非難関大卒のほうが正規就職しにくい理由」を考えがちだ。でもここで求められているのは、時間的な変化の理由である。この時期にどのような変化があったのかを考えよう。

練習問題12

「長く勤める」「新卒から、企業内でゆっくり養成する」「企業内で、様々な仕事を担当する」「長く勤めた場合には、(中小企業より)高い給料を払う」という傾向を持つ日本の大企業は、いったいどのような人材を求めたがるだろうか。日本の中小企業や、海外の企業と比べ、どのような違いが出てくるだろうか。

ヒント12

ここまで読んでくれば、それが即戦力でないことはわかるだろう。求めているのが即戦力でなければ、ではいったいどのような人物を求めているのだろうか。

練習問題13

さまざまな職務をあたえた場合、高いレベルで仕事をこなしつづけられるような、汎用能力の高い人材を選ぶ上で、入学した大学の「偏差値」と、大学での成績、どちらが有効だろうか。それはなぜだろうか。そのことは、「大人になったら忘れてしまうこと」を勉強させることとどう関係しているのだろうか。

ヒント13

このようなものを比較する時、同じ基準で比較することが大切だ。どのような変数が考えられるかを考えてみよう。

練習問題14

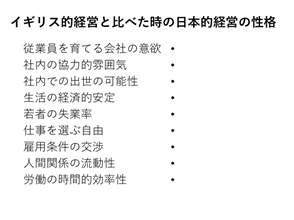

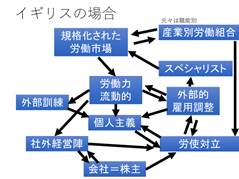

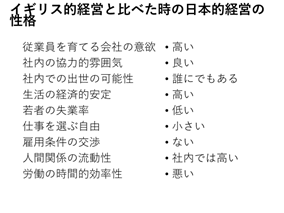

日本的経営のシステムの図を参考にして、それとすっかり逆になった、イギリス的経営のシステムの図を作成しよう。

ヒント14

これはヒントはいらないだろう。大体、日本と反対のものを入れれば良い。労働組合については、企業別でなければ何かというところが難しそうだが、たとえば「鉄道」「自動車工業」「繊維工業」だったりなどの括りで労働組合ができている。

練習問題15

日本的経営とイギリス的経営の違いを表にして考えてみよう。

高い/低い ある/ない 良い/悪い などを入れると良い

練習問題16

なぜ日本人は安全志向がこんなにも強いのか。実際には、日本社会が危険ではないことを考えると、その安全志向は心理的な問題であると考えた方がよさそうだ。日本の高校生が、「失敗すると、他の人がどう思うのか気になる」のに教育が影響しているのだとすれば、いったいそれは学校教育のどのような点が影響しているのだろうか。それとも学校教育の外での影響によるものなのだろうか。日本だけでなく、東アジアの国々全般でそうした傾向が強いことも、考えにいれること。

ヒント16

もちろん私たちが何かに挑戦する時に気にする「安全性」というのは、失敗しても大丈夫ということであって、殺人などの犯罪が多いか少ないかなどではない。ただそれらが全く無関係というわけでもなく、他者がどれだけ信用できるかといったソーシャルキャピタルなどの延長上に、低犯罪率などもあるだろうし、周りの温かい視線などもあるだろう。他者の目が気になるかどうかも、人々の寛容さや、都市における良い意味での無関心が関係しているだろうし、SNSの炎上などのリスクも関係しているはずだ。都市の生活におけるこうした無関心については、ドイツの社会学者のジンメルの古典的な著作や、彼の影響を受けたアメリカの都市社会学者のパークやワースの研究がある。これらの考察では、都市における価値観の多様性や、互いの相互依存の小ささ、そして人数の多さがこうした無関心の根底にあると考えられている。逆に言えば、農村部では価値観がより単一で、互いの相互依存がより大きく、また単純に人の数が少ないために、他者に対する介入がなされやすくなる。

ただ、日本人はそうした意味では都市的な感性が発達しているはずであるのに、なぜ他者の視線がそこまで気になるのかはうまく説明できないところもある。東アジアの集団主義的な文化を持ちだすにしても、ではなぜそのような文化が育まれたのかという説明は難しそうだ。

練習問題17

なぜ他の国の子どもたちは、自分のクラスの中での客観的な位置づけを把握していず、日本の子どもはそれを把握するのだろうか。

ヒント17

こうした場合も論理的に整理すると良いだろう。「把握するための手段があるから」と「把握することが求められるから」という二つに分けて考えると良さそうだ。

練習問題18

これまでの話を総合すると、日本の子どもたちの自己肯定感や自己効力感を高めるために、学校はどのように変わっていく必要があるだろうか、あるいは変わる必要はないだろうか。

ヒント18

後半の「日本人も潜在的自尊心は高い」というデータをどう見るかが一つのポイントになるだろう。

練習問題19

イギリスのグラマースクールやドイツのギムナジウムのへの進学の実態について記されたブログを読み、日本の高校受験や中学受験との共通点と相違点を挙げよう。

ヒント19

似たところがあるからこそ、相違点も見えてくるので、まずは似たところを考えよう。

練習問題20

アメリカの大学への入学の仕方から、日本の教育をよりよくする上で、どのような点が参考になるだろうか。

ヒント20

大学入試の偏差値に基づく一元的な上下にどれだけ左右されないですむかという視点で考えてみよう。

練習問題21

これまで大学進学をぎりぎりあきらめていた偏差値中間層の普通科高校の学校の雰囲気は、大学進学が可能になることによって、どのように変わっただろうか。その変化は、風通しが良くなることとどう関係していたのだろうか。

ヒント21

団塊の世代が大学に入学した1960年代末、女子では5%前後、男子でも25%程度にすぎなかった。高校の進学率だって70%前後。高校に行ければそれで十分という人が多かったろう。しかし1980年代、大学は、全く手が届かないものでもなくなった。また、普通科高校は歴史的には、高等教育進学の準備のために作られたという性格が強かった。だから普通科高校で学ぶことは、大学などに進学しない者にとっては中途半端にも感じられただろう。こうした高校に通っていた人がどのように感じていたかを想像して欲しい。

またこの調査において「風通しがよくなる」というのは、より具体的にはどのような価値観が広がることなのかを考えて欲しい。

練習問題22

大学での過ごし方が教師としての効力感にどのように影響を与えるのか、教師になってからの年数によって異なるのは何故だろうか? 大学時代の学びの状況の変化と、教員になってからの経験学習の方法の変化の両者から考えてみよう。

ヒント22

勉強を役立てるための大前提として、そもそも勉強に熱心に取り組まなければ、役立てることも不可能だということがある。本人がただ周りに流されて、安易に勉強をさぼっていたとしても、本人の主観としては「大学の勉強はもともと無意味だから、役に立たなかった」と考えがちだ。だからそれぞれの時期に、どのようなタイプの勉強をしていたかが大きな影響を与えることになる。

大学での学び方は、まず戦後すぐから1970年代までは授業を熱心に聞く層が減っていくという方向での変化が進み、1990年代になって大学教育改革が進みはじめると、ふたたびまじめな学生の割合が増えるという変化があった。

一方、教員になるための教員採用試験対策の勉強については、1990年代、教員採用試験の倍率が高まると対策の勉強時間が増えるが、2000年代、倍率が高まりすぎると、教員になることをあきらめる人が増えた結果、採用試験対策の勉強をする人が減る。

自発的な学習については、2000年代以降、おそらく大学教育改革の影響を受けて増えていった。

一方、教員になってからの学びとしては、教員になってすぐの頃は先輩から教えてもらうことが多い。ある程度以上の年齢になると、自分から率先して学ぶことが求められるようになる。また世代的には、上の世代ほど、自主的な勉強会が盛んに開かれていたということがある。

練習問題23

自分自身の学びは、これらの質問にあてはめてみた時、どのように評価できるだろうか。もしこれらの質問にあてはまるなら、それは具体的にはどのような形で行われてきただろうか。また、もしそうでなかったとしたら、今後自発的に学ぶために、あなたの場合、具体的にはどのような学び方をしていく必要があるだろうか。

ヒント23

社会学の古典にマックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』という本がある。社会学を学んだ者なら直接読んではいなくても、何となく内容は知っているというような本だ。この本では、キリスト教のプロテスタントの人たちが当時信じていた「予定説」が近代資本主義の発生に関わっているという仮説が検証されている。

この「予定説」とは、神様は世界を創造した際に、誰が救われるような善人で、誰が救われない悪人になるか、はじめから「予定」していて、その運命は変えられないという考え方だ。

だけれど私たち人間は、自分が救われる方の側であるか、日々の行いによって確認できるとされる。救われる側の人間なら、善行にはげむことができるが、救われない側の人間はそういう気持ちにならないからだ。

僕自身はこうした「運命ははじめから決まっている」というような考えは信じていないが、教員になってからの「自主的な学び」には予定説と似たようなところがあるとは考える。この自主的な学びを行うかどうかは、本人の問題だが、それをやるような人か、そうでないかは大学時代にある程度はわかってしまう。大学時代、自主的に学ばなかったような人は、教員になってもあまり自主的には学ばないだろうということだ。もちろん、人生の中で何かの出会いがあり、学びの大切さを感じて、ある時から自主的に学びはじめるようになるということはある。だからこれは単に、そういう確率が少し低いというだけのことかもしれない。だけれど、現在の自分の在り方から、将来をある程度予想することは可能だ。

もし現在、自分から学ぼうという気にあまりなれないのなら、おそらく教師という仕事は向いていないと思ったほうが良いだろう。他の仕事と比較した時、やはり教師は学び続けることによって、優秀な教師になれるという部分がより大きいと思われるからだ。

練習問題24

この本を読んで、あなたはどのような考え方、ものの見方を身につけただろうか。その見方は、例えばどのようなことにあてはめられるだろうか。その見方に従って、自分の興味があることについて調べてみて、レポートを書いてみよう。そこから、あなたの学びはより確実なものとなり、その応用力が磨けるはずだ。

ヒント24

この本から学べる「ものの見方」として僕が想定しているのは、① 社会学的なものの見方 ② 勉強や教育についての新たな見方 ③ 日本や他の国々についての新たな見方 ④ 学問の方法についての新たな見方 といったものだ。もちろん自分にとって何か新しい見方を身につけることができたら、それはあなたのものだし、どんなものでもそれは意味がある。ただできればより広いことにあてはまることのほうがより応用可能性は高くなる。

たとえば、「日本人の自己肯定感は低いと思っていたけれど、潜在的な自尊感情は低くない」ということは、新たに知った一つの事実にすぎず、「見方」というには足りない。しかし、「人が自分で意識していることと、無意識のイメージとは異なっており、無意識のイメージが人に影響を与えている部分は大きい」という捉え方になると、まさにそれは新たに得た「見方」そのものということになる。これはフロイトの行った発見であり、19世紀の偉大な発見のトップ10にも入れられるくらい、インパクトのあるものの見方であった。すでにそうした影響の行きわたった現代に生きている私たちにとってさえ、この「日本人の潜在的な自尊感情」を社会心理学的な実験で示すことができたという話を聞くことによって、これまで漠然としていた「無意識の世界」についてのイメージがより具体化し、より関心をそそられるということはあるだろう。

社会学的なものの見方といえば、その要素をさらに抽出すると、「多面的なものの見方」「循環やシステムへの着目」「マクロなデータへの着目」などがある。たとえば、「なぜ不登校になるのか」を考える時、もし身近に不登校になった人がいなければ、自分自身がどうしたら学校に行かなくなる、行けなくなるかから考えるだろう。人によってそれは、「クラスメイトから無視された」「先生からひどいことを言われた」というような人間関係の問題だったり、「一度さぼってしまったら、だんだんいきづらくなってしまった」というような習慣の問題だったりするかもしれない。それらは不登校の一因の考察としては正しいが、それが全てというわけではない。

これらを社会学では、不登校になった人たちへのインタビューやアンケートのデータから、その全体像を捉えたり、不登校の生徒の親へのアンケートなどから、家庭環境の影響を見てとったりする。さらに不登校の背景に、貧困や親の離婚、親自身の不登校経験などがあったりすることがわかると、さらにどのような人が離婚しやすいかなど、その原因をさらに遡って間接的な原因を捉えようとする。また親自身の不登校がどのように子どもの不登校につながるのか、その循環のメカニズムを考察する。この授業では、教育と社会の関連からそのような見方を学んでもらえた人が多いと期待しているが、そのような見方は教育以外のことにもあてはめることができる。

回答例

練習問題1

朝食を毎日きちんと食べている児童・生徒は、そうでない児童・生徒に比べて、成績が良い傾向がある。しかし毎日朝食を食べれば成績が上がるというわけではないとすれば、なぜこのような「朝食を毎日食べる生徒の成績が良い」という傾向が生じるのか?

回答例 1-1

家庭の事情で朝食を食べられない場合、ネグレクトの虐待を受けている可能性が高くなる。朝食だけでなく、一日の食事が学校の給食だけという事例もしばしば見られる。両親の仲が非常に険悪だったり、離婚したひとり親で、十分子どもの面倒を見られていないということもある。このような場合には、家が落ち着いた居場所にもならないだろう。勉強どころではないという状況であってもおかしくない。程度の問題ではあるが、こうした家庭の環境が「朝食を食べていない」と「成績が悪い」の共通の原因になっている可能性がある。その結果、表面的には「朝食を食べていない」児童の「成績が悪い」ように見えてしまう。

回答例 1-2

生徒本人の生活のリズムが崩れていて、朝ごはんが食べられないというケースがしばしば見られるだろう。このような場合、生活のリズムが崩れている結果、学校の授業中に居眠りをしてしまって、授業についていけなくなるといったことも起こりやすい。その結果、こうした「生活のリズムの乱れ」が「朝ごはんを食べていないこと」と「成績が悪い」ことの共通の原因になりうる。その結果、表面的には「朝食を食べていない」児童の「成績が悪い」ように見えてしまう。

練習問題2

このような情報は、偏見につながりうる。そうした偏見はどのように生まれ、どのような問題を引き起こすのだろうか。またその一方で、こうした情報はむしろそうした偏見に対抗する力も生む可能性があると考えられる。それはどのようなかたちであろうか。

回答例2-1

確かに「ひとり親には不登校が多い」というような情報は、何かの理由で不登校になってしまった子どもの親を、「あのうちはひとり親だから、ちゃんと教育ができていないのね」というような色眼鏡で相手を見ることにつながりやすい。このような偏見は、ひとり親のお父さん・お母さんを地域のネットワークの中で孤立させてしまい、それらが不登校の遠因の一つにもなりうる。

その一方で、こうした情報があれば、積極的に周囲がひとり親の家庭に手を差し伸べ、問題が生じにくいように目をかけるきっかけにもなりうる。もしこうした事実を知らなければ、見過ごされたかもしれない問題に早く気づく可能性も高められる。

このように、こうした情報は対応次第で毒にも薬にもなりうる。

練習問題3

あなたが「個人の問題」と捉えていた問題のうち、もしかしたら「社会の問題」と言えそうなものには、どんな問題があるだろうか。

回答例3-1

就活がうまくいかない ⇒ ドイツなら、大学でしっかり勉強していればそれでうまくいったかも。 スペインなら、そもそも仕事がないことが当たり前でそんなに心配せず、アルバイトをしたり、何か好きなことをしていたかも。

日本でも、景気が良くなれば人手不足で、就職には困らないだろう。

回答例3-2

結婚相手が見つけられない(女性の場合)⇒ 日本でも、もっと以前なら、周囲が適当な相手を探してくれただろう。 北欧なら、結婚するほうがめずらしい。 結婚しなくても生きていく上で全く困らない。 アメリカなら、自分から積極的にアプローチできるような、そういう性格に育っていたかも。

なぜ経済的に貧しい家庭では、不登校が多くなるのか。その直接的なメカニズムについて、仮説をできるだけたくさん立ててみよう。またそれを検証するにはどうしたらいいか、考えてみよう。逆に資産が多いと不登校が減る理由についても同様に考えてみよう。

回答例4

2×2のパターンを考えると良い。「貧困が直接影響⇔貧困は間接的影響もしくは共通要因」

「トラブル自体が要因 ⇔ 学校に行くべきという規範意識の弱さ」

(共通要因は、「ネグレクト⇒ 朝食抜き、成績低い」のようなパタン)

「貧困が直接影響×トラブル自体が要因」

⇒ みすぼらしい格好でいじめられた、給食費を払ってもらえなくて行きたくなくなった

「貧困が直接影響×規範意識の弱さ」

⇒ ヤングケアラーで学校に行けない状態のまま放置

「共通要因×トラブル自体が要因」

⇒ 父が失業してから家族関係が破綻 不安で学校に行けない

⇒ 親子ともに発達障害 まわりとなじめない 勉強が苦手⇒ 低収入

「共通要因×規範意識の弱さ」

⇒まわりとなじめない性格 親も不登校⇒低収入 不登校に寛容な価値観

このように見ていくと、貧困が直接影響というパタンが例外的であることに気づくだろう。多くの場合は間接的影響か、共通要因になる。

練習問題5

なぜ1990年から2010年の間に、大学の進学率は男女とも急上昇したのだろうか。

回答例5-1

大学に行くのが当たり前になって、自分も大学に行くものだとみなが思うようになっていったから。

回答例5-2

1990年にバブルがはじけて、就職が難しくなっていったので、少しでも学歴を高めて就職を有利にしようと思ったから。

回答例5-3

きょうだいの数が減り、ひとりっ子の割合が高まって、親は子供の学費を支払いやすくなったから。

回答例5-4

奨学金の制度が充実するようになったから。

解説

これらの回答例が正しいかどうかは、みなさん自身で確認して欲しい。本文に解説がある。

回答例5-4 については、たとえば次のようなデータを見ると良いだろう。

https://oyako-heya.jp/articles/2528

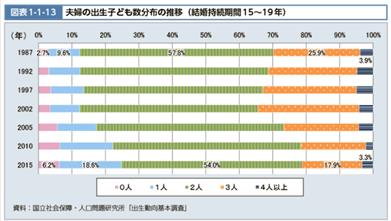

これを見ると、きょうだいの数が減りはじめるのは2000年代後半からということになる。結婚持続期間が15~19年ということは結婚してすぐに一人っ子ができて、その子が大学に入学するのがそのくらいの時期ということだ。つまり1990年代にはまだ変化の兆しは見えていなかったということだ。

なおこのHPは、「ひとりっこの割合 推移」で画像検索した。

また奨学金については、給付型奨学金が拡充されたのが2017年からでかなり最近の変化であることがわかる。(「奨学金制度 拡充 経緯」で検索)。

世代ごとの人口の違いは、社会にどのような影響を与えているだろうか。

回答例6

たとえば団塊の世代が大学生くらいの年になった頃、何が起こっただろうか。そう1960年代後半の学生運動が盛り上がったのは、ちょうど彼らが大学生だった頃だ。

その後も彼らが結婚して子どもを持つようになると、都市近郊にニュータウンがたくさん作られた。彼らとその家族が、日本の中心としてその消費動向を決めていった。

一方、彼らの子どもたちの世代である第二次ベビーブームが大学を卒業する頃、バブルがはじけた結果、彼らの人数がネガティブに働いた。多すぎる若者に仕事を与えることができず、就職氷河期が訪れて、彼らは「失われた世代」と呼ばれることになった。

一方、彼ら以降、子どもの数が減っていったことによって、現在日本は慢性的な人手不足に陥っている。

練習問題7

大学生の学力低下はなぜ今も進んでいるのか。「大学進学率上昇」で考えたことをふまえて考えよう。なお中学生の学力が低下していないことは、全国学力テストの検証(同一問題の得点)からわかっている。また大学生の学習時間は、コロナ禍までは増えていた。

回答例7

わかりやすくするために、たとえば大学の定員は変わらず、18歳人口が半分になったとしよう。これまで同世代でトップ5%の人が入学していたランクS大学には、トップ10%が入ってくるようになる。ここはそれほど変わらない。今までと同じくらい優秀な学生が入っている。

しかし同世代でトップ6~10%の人が入っていたランクA大学にはトップ10~20%の学生が入ることになる。これはかつてならランクB大学に入っていたような学生である。そしてそしてトップ10~20%のランクB大学にはトップ20~40%の学生が入ってくる。中堅と呼ばれるような大学だが、ここの下限はかつてなら大学受験をあきらめて就職していたような人たちだ。そしてそれより下のランクCはほぼ全入状態になっている。

つまり高校卒業時点での学力は全く変わっていなくても、「同じ大学の学生」同士を比べると学力は相当下がってしまうということだ。これが『分数のできない大学生』が生まれるカラクリである。

練習問題8

多くの生徒にとって役に立たないことを学ばせることが、教師や学校のためになるというのはどういうことだろうか。

回答例8

ここは本文に回答があるので、そちらを読み進めて欲しい。オタク的情熱説は、教えたくて教えている場合、決まっているから説は、そうでない場合。権力の見せつけ説は、その中間である(両方の場合がある)。

練習問題9

「困難な目標をやりとげる自信」などといった非認知的能力について、早生まれの人が低くなりがちなのはなぜか。またその差が小5から中3の間に拡大していくのはなぜか。

回答例9

このような非認知能力は、実質的な能力とアンケートに答える際の「タテマエ」の間に乖離が見られるのではないかと考えられる。

日本でアンケートで答える際には、あんまり自信たっぷりな回答をすると「恥ずかしい」奴と思われがちだ。周りからはこどもっぽく見られる。なので年相応の回答が求められる。子どものうちは子どものまま、自信たっぷりな回答をしても構わないが、思春期になると、謙遜するほうが「大人らしく」みえる。このようなことがあるため、学年が上がるにつれてアンケートにおける非認知的能力の回答はより「自信なさげ」になっていくのではないか。

一方、実質的な能力が高いものほど、クラスの中でリーダーシップをとる機会が多くなり、そうした人は自信たっぷりな回答をしても、周りからは批判を受けにくい。実質的な能力は月齢によって高まっていくので、相対的に発育が遅い早生まれの人は、リーダーシップを発揮しる機会が限られがちだ。なので、早生まれの人は自信を失いがちだし、自信がないので、よりリーダーシップを発揮することも少なくなり・・・という悪循環が生じ、彼らの自信はさらに低くなっていくと考えられる。

練習問題10

様々な非認知的能力や汎用的能力を伸ばす上で、学校はどのようなことに力を入れるべきだろうか。また日本の子ども達の挑戦心(自己効力感)が低いのはなぜなのだろうか。(詳しくは第五章で見るが、事前に一度ここで考えておくこと)。

回答例10―1

非認知的能力の中でも、最近よく着目されるものに、GRIT(やりぬく力)がある。このやりぬく力は、困難な状況でも最後までやりきることができれば、それが成功体験になって高まっていくと考えられている。日本の部活指導では、こうしたことに力を入れているので、日本の生徒のこうした能力は高いのではないかと考えられる。問題があるとすれば、むしろひとつのことにこだわりすぎて、なかなか新しいことをはじめられないところにあるのではないか。先生は生徒をよく見て、その子がそこまで十分がんばってきて、それでも向いていないようであるならば、別の道を示して、他の才能を見つけるようにアドバイスをすると良いのではないかと考える。

汎用的能力を育てる上で必要なのは、成績評価における意識改革ではないかと考える。中学・高校の試験においては、学んだ「内容」をどれだけ覚えているかを答えさせるものになりがちだ。授業で扱ったところが試験範囲とされ、それをどれだけ身につけたかを試験する。しかし、学校教育の目的として、こうした汎用的能力を育てることをより前面に出していくのであれば、評価においても、そうした汎用的能力がどれだけ育っているかを評価すべきということになるだろう。

なお、この問いについては、第五章で自己肯定感などが低い理由について論じ、第七章と第八章でそれらを高める方法を論じているので、それらを読んだ後、改めてまとめ直してほしい。

練習問題11

なぜ2000年代以降に非難関大を卒業した人は、(他の条件をそろえた時)、それ以前とは違い、高卒の人よりも、正規の仕事につける確率が低くなってしまったのだろうか

この問いについては、本文で答えを出しているので、そのまま読んでいくように。

練習問題12

「長く勤める」「新卒から、企業内でゆっくり養成する」「企業内で、様々な仕事を担当する」「長く勤めた場合には、(中小企業より)高い給料を払う」という傾向を持つ日本の大企業は、いったいどのような人材を求めたがるだろうか。日本の中小企業や、海外の企業と比べ、どのような違いが出てくるだろうか。

回答例12

日本の大企業が求めているのは、どのような仕事を与えても高レベルで対応できるような汎用的能力の高さと、誰とでもいっしょに働けるような協調性の高さ、そして学び続け成長し続ける力を備え、かつ企業への忠誠心の厚い者であろう。

練習問題13

さまざまな職務をあたえた場合、高いレベルで仕事をこなしつづけられるような、汎用能力の高い人材を選ぶ上で、入学した大学の「偏差値」と、大学での成績、どちらが有効だろうか。それはなぜだろうか。そのことは、「大人になったら忘れてしまうこと」を勉強させることとどう関係しているのだろうか。

回答例13

大学の偏差値と大学の成績を比べると、まず偏差値は基準が明瞭で、比較対象がはっきりしている。また自分自身の興味関心とは別に、与えられた課題にどのように向かい合ったかがわかりやすい。また長いスパンで計画して努力できるかどうかが見てとれる。大学受験では「大人になったら忘れてしまうこと」にどれだけ向かい合ったかが見えることで、どれだけ理不尽な要求に応えられるかも測りやすいだろう。これらが大企業が求める人物像により合致しているのだと考えられる。

練習問題14

日本的経営のシステムの図を参考にして、それとすっかり逆になった、イギリス的経営のシステムの図を作成しよう。

回答例14

練習問題15

日本的経営とイギリス的経営の違いを表にして考えてみよう。

回答例15

練習問題16

なぜ日本人は安全志向がこんなにも強いのか。実際には、日本社会が危険ではないことを考えると、その安全志向は心理的な問題であると考えた方がよさそうだ。日本の高校生が、「失敗すると、他の人がどう思うのか気になる」のに教育が影響しているのだとすれば、いったいそれは学校教育のどのような点が影響しているのだろうか。それとも学校教育の外での影響によるものなのだろうか。日本だけでなく、東アジアの国々全般でそうした傾向が強いことも、考えにいれること。

この問いについても本文で答えを出しているので、そのまま読んでいくように。

ここで簡単にまとめれば、「日本の社会は自己責任論が強くて、標準的でないことをして何か失敗したら、それは本人が責任をとるべきで、周りは助けなくてもいい」という考え方をとっているので、失敗のリスクが大きいから、ということになる。

練習問題17

なぜ他の国の子どもたちは、自分のクラスの中での客観的な位置づけを把握していず、日本の子どもはそれを把握するのだろうか。

回答例17

「把握するための手段があるから」については、日本ではもともと成績が相対的につけられていたので、成績を見れば大体の位置がわかった。現在はいちおう建前では絶対評価になっているが、クラスごとの差がでないようにといった配慮のため、結果的に事実上相対的な性格が今でも残っている。

「把握することが求められるから」については、客観的な実力に基づかないようなふるまいが嫌われるからということがあるだろう。基本的には、誰にも謙虚なふるまいが求められ、偉そうにふるまうとみなから嫌われがちだが、誰もからその実力を認められていれば、偉そうなふるまいも許される。そのため、自分の客観的な地位をみなが気にしているということがある。逆に言えば、他国では自分で言ったもの勝ちというところがあるので、自信ありげにふるまうことが求められる。

練習問題18

これまでの話を総合すると、日本の子どもたちの自己肯定感や自己効力感を高めるために、学校はどのように変わっていく必要があるだろうか、あるいは変わる必要はないだろうか。

回答例18―1

やはり自己肯定感は高めるべきだろう。そのほうが人生もよりポジティブに歩めるだろうからだ。ただし、思い込みによるのではなく、社会における客観的な価値と役割をともなうような形で自己肯定感が高められるに越したことはない。そのためには、人生の選択肢を増やし、多様な価値観を互いに認め合えるようになることが必要となる。それぞれがもっとも得意なことで競争することができれば、世の中にたくさんの「一番」がうまれ、互いに認め合えることになるだろう。

回答例18-2

潜在的自己肯定感に関する調査結果を見れば、日本人も心の底では自分自身に自信を持っていることがわかる。表面的な自己肯定感だけを高めてもあまり意味はないだろう。それは日本人が伝統的に育んできた美意識を揺るがすことになってしまう。

他の国のように、自己肯定感が低ければ、勉強もしなくなるなら問題だが、日本ではそのような傾向も見られない。そのような悪循環が生じないのならば、無理に自己肯定感だけを高める必要はないだろう。

練習問題19

イギリスのグラマースクールやドイツのギムナジウムのへの進学の実態について記されたブログを読み、日本の高校受験や中学受験との共通点と相違点を挙げよう。

ここも本文の解説を読んでほしい。

練習問題20

アメリカの大学への入学の仕方から、日本の教育をよりよくする上で、どのような点が参考になるだろうか。

回答例20

アメリカの場合、「どの大学を出ると、どれだけ稼げるか」がわかりやすいのは、学歴によってはじめから給料に格差が生じるからだ。一方、日本の場合、長い目で見ると収入の格差は大きくなるが、初任給にはそれほど違いが出ない。なので、キャリア教育を通じて、どの大学のどの学部を出ると、どのような企業に就職できるかを示し、それらの企業の生涯賃金がどの程度になるかを示すようにすれば、それぞれの学費がそれに見合うかどうかがわかりやすくなるだろう。

特に女性の場合、どのようなキャリアを選ぶかによって、得られる生涯賃金は大きく異なってくる。せっかくよい大学を出ても、専業主婦を選べば、自身が得られる収入は少ないことになるだろう。でも良い大学を出ることによって、稼ぎの良い夫とめぐりあう可能性も格段に高まる。こうしたメリット、デメリットなどもあるだろう。

こうしたことを赤裸々に生徒に示していけば、偏差値による競争が馬鹿らしく見えてくるということもあるのではないか。

練習問題21

これまで大学進学をぎりぎりあきらめていた偏差値中間層の普通科高校の学校の雰囲気は、大学進学が可能になることによって、どのように変わっただろうか。その変化は、風通しが良くなることとどう関係していたのだろうか。

実際にどのように変わったかは、本文に記したので、自身の回答と比較してみて欲しい。

練習問題22

大学での過ごし方が教師としての効力感にどのように影響を与えるのか、教師になってからの年数によって異なるのは何故だろうか? 大学時代の学びの状況の変化と、教員になってからの経験学習の方法の変化の両者から考えてみよう。

状況の変化についてはヒントに述べたとおりだ。実際にどのように変わったのかは、本文を確認して欲しい。

練習問題23

自分自身の学びは、これらの質問にあてはめてみた時、どのように評価できるだろうか。もしこれらの質問にあてはまるなら、それは具体的にはどのような形で行われてきただろうか。また、もしそうでなかったとしたら、今後自発的に学ぶために、あなたの場合、具体的にはどのような学び方をしていく必要があるだろうか。

回答例23

僕の個人的な話をすれば、僕は小学生の頃から、授業をまじめに聞けない子だった。図画工作や体育などは別にして、国語や算数などは教科書一冊1、2時間で読んでしまえば授業を聞く必要を感じなかった。まあこの程度の人は世の中にざらといるだろうが、中学・高校になって、授業の内容がハイレベルになっていっても、やはり自分で独学したほうが速いという感覚は保ち続けてしまった。これは小学校の時の、残念な教育体験がその後も足をひっぱったと言えそうだ。中高の学内での成績は中の下程度だったのだから、自分のレベルが高すぎたということではない。でも授業中、授業以外の自分でやりたい勉強に「まじめに」取り組み続け、放課後は大して勉強せずに、志望した大学に合格するくらいのことはできた。当時の僕はそのようなやり方が「効率の良い」勉強だと信じていた。

大学では、それまでの受験勉強とは違い、やりたい勉強を自主的に打ち込んだわけだが、「先生から学ぶ」ということはあまり重視していなかったのは変わらない。退屈な授業に時間をかけたら良かったとは思わないが、もっとその場にいる先生にいろいろ教わっていれば良かったという後悔はある。大学生の当時、僕の「先生」はいつも本の中にいる、超一流の(多くはすでに亡くなっている)学者ばかりで、いわゆる古典といわれるような本を中心に学んでいた。その結果、僕は大きな学問の潮流からどこかはずれたところで学ぶことになってしまい、自分が研究していることについて、その意義を理解してもらう所がすでに大きな問題だった。また、本には書かれないような学問の実際の方法を教授から直接学んでいないので、そうしたものもいちいち自分で考えていく必要があった(それでも多少は研究室の先輩から学ぶことはできたが)。

こんなふうに、自分自身をかたちづくってきた「自主的な学び」について、自負も大きい一方で、自主的でありすぎることのデメリットはこれまでにいやとなるほど感じてきた。

そのように、人の授業をほとんどまともに聞かずに育ってきた僕が、今や自分で授業をやっているのは、どうにも皮肉なことである。

とはいえそんな僕が、もしもう一度大学生活を一からやり直せるとしたら、その自分にかけてやりたいアドバイスは「人から学べ」ということだろう。先生でも同級生でも先輩でも、自分の疑問や意見を直接ぶつけて、語り合うことから学べることがとても大きいということだ。もちろんこれまでと同様、本からも学ぶのだが、良い本を書いた人にもし直接会えるなら、実際に会って話を聞ければ、本には書けなかったけれど、大切なことをもっとたくさん学べたはずだ。

練習問題24

この本を読んで、あなたはどのような考え方、ものの見方を身につけただろうか。その見方は、例えばどのようなことにあてはめられるだろうか。その見方に従って、自分の興味があることについて調べてみて、レポートを書いてみよう。そこから、あなたの学びはより確実なものとなり、その応用力が磨けるはずだ。

回答例24

2024年中にいくつかの学生のレポートの見本をこちらに上げたいので、少し待っていて欲しい。