| 学年 |

教科 |

リンク |

単元名・題材名等 |

| 中1 |

国語 |

|

「根拠を明確にして書こう」

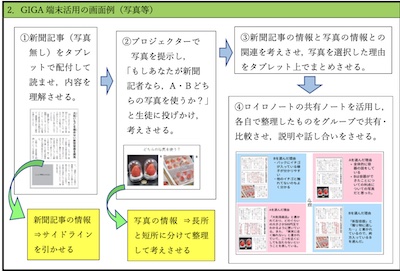

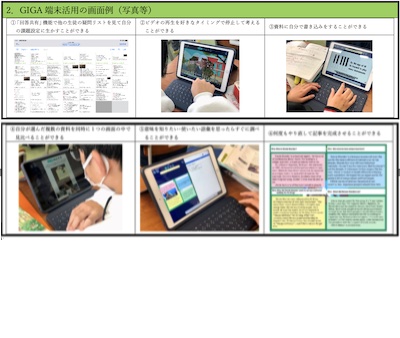

根拠を明確にして意見文を書く学習活動の前段階として,提示した写真の中から新聞記事に適する 写真を選択させ,新聞記事の情報と写真の情報との関連を考えさせる活動を設定した。 ロイロノート上で各自が整理した情報を,共有ノートを活用してグループで共有・比較させ,写真を選択した理由(根拠)や新聞記事の情報と写真の情報との関連について説明したり,どちらの写真かより適切かなどについてグループで話し合ったりする活動を実践した。

|

| 中1 |

国語 |

|

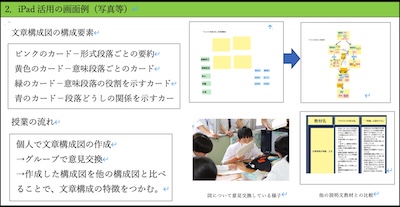

文章構成図をつくろう

・説明文「オオカミをみる目」がどのよう構成されているか文章構成図にまとめさせる。

・説明文「『常識』は変化する」の文章構成図と比較させ、違いについて考えさせる。

・過去の単元で作った文章構成図と比較させ、構成の工夫について考えさせる。

|

| 中1 |

社会 |

|

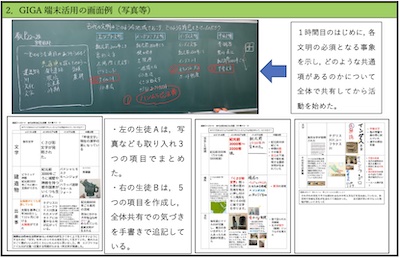

歴史的分野 「古代文明のおこりと発展」

本単元は古代の文明(四大文明)をまとめる表を作成するために,項目を自分たちで立てて,調べまとめる授業である。学習課題と文明の名前は事前に教師が作成し,生徒は左側の項目から考えた。 1時間目は共通項には何があるかを考えながら調べ,2時間目には発表を行った。画面共有を活用しながら意見の共有を図ることで,他の班の良い点を適宜自分たちに取り入れながら生徒は活動していた。なお,下記に示す写真のように,1年生のはじめの頃の学習であるので,ある程度の事象はあらかじめ確認した上で,共通項を考えさせた。

|

| 中1 |

社会 |

|

日本列島の誕生と大陸との交流

・パンフレットづくり(オフライン)

・作成したパンフレットを互いに送信し、比較しながら改善点などを指摘し合う(オンライン)。

・級友からもらった改善点をもとにパンフレットを修正する(オフライン)。

|

| 中1 |

数学 |

|

単元名「比例と反比例」

題材名「Big Wave」(2 時間扱い)

【概要】6 人 1 班で wave 動画を撮影し,撮影した動画を動画編集機能で繋いで1学年 120 人の wave 動画をつくり,つくった動画の情報から東京ドームの客席をウェーブで1周するにはどれくらいの時 間がかかりそうかについて,比例の見方・考え方を用いて考察することを課題とした授業である。

【活用場面】 導入:東京ドームの wave 動画をみて,1 周にかかる時間を推定することを課題として設定する。 解決:1班目の wave をノート PC のスライドで共有する (図 1) :端末に録画された1班目の wave 動画から必要な情報を読み取り計画を立てる(図 2①2)。 撮影:端末の動画機能を用いて,各班試行錯誤しながら wave 動画を撮影する(図 3)(図 4)。 検証:動画編集機能で繋いだ wave 動画(図 5)を各クラスで見て東京ドーム問題を解決する。

|

| 中1 |

数学 |

|

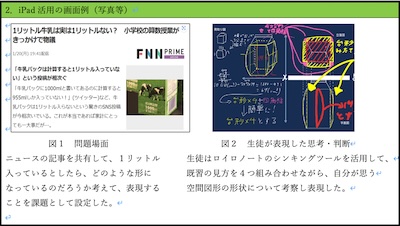

空間図形 「どんな形をしているの?」

1・条件に合うような空間図形の形について疑問を持ち考察する。

2・既習の見方である形、表面積、体積、投影図、見取り図などから形を考察し、多面的に表現する。

|

| 中1 |

理科 |

|

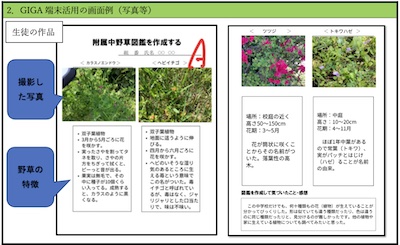

自然の中にあふれる生命

中学校の校庭に咲く野草を,生徒が自分の端末で撮影し,植物図鑑を完成させる実践です。記録した野草を資料集などを用いて調べる他に,『写真で調べる「コノハナナニ」』というサイトに画像を載せることで,野草の名前をある程度特定することもできる。

1 時限目・・・・校庭に出て野草の観察・撮影を行う。

2 時限目・・・・植物図鑑を完成させる。

3 時限目・・・・作成した野草図鑑を,友人に紹介する。

|

| 中1 |

理科 |

|

音による現象・音の違いと振動のようすの関係

音についての観察、実験を通して、音は物体の振動によって生じ、その振動が物体中を伝わること、音の大小や高低は、発音体の振動の振幅と振動数に関係することを見出させるために、次のような指導計画で行った。

1校時・・・音はものが振動をして音を発していることを知る。また,音は振動によって物質中を伝わることに気付かせる。骨伝導スピーカーを使って、耳を塞いだ状態とそうでない場合の音の聞こえ方の体験を通して音を伝える物質が必要であることを理解させる。

2校時・・・ギターの音を聞かせ,音の大小や高低の違いを理解させる。音の高低ではギターを使うことで理解がスムーズにできるようにした。

3校時(本時)・・・ワイングラスに入れる水の量を工夫することや叩く強さを変えることで、音の大小や高低を変えることができるかを調べさせる。また,scratchを使ってプログラミングをしたオシロスコープを使ってワイングラスから出る音の波のようすや振幅,振動数を確認する。

|

| 中1 |

英語 |

|

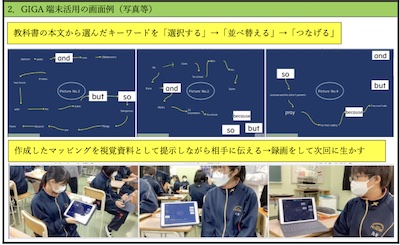

The Way to School

(SUNSHINE ENGLISH COURSE 1 PROGRAM 6)

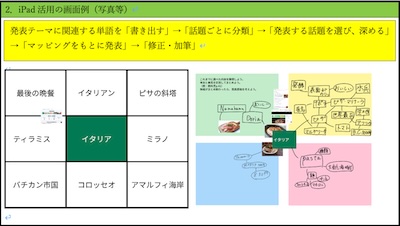

教科書の Think の本文の内容を自分の言葉で相手にわかるように伝える活動において,ロイロノートのシンキングツールを用いて,教科書の本文から選択したキーワードをマッピングしながら伝える内容を整理させることで個別最適な学習活動の実現を目指した。また,本文の内容を相手に伝える際の視覚資料として用いたり,次回の活動に生かすために自分が話す様子を録画したりすることなどにロイロノートを活用した。

|

| 中1 |

英語 |

|

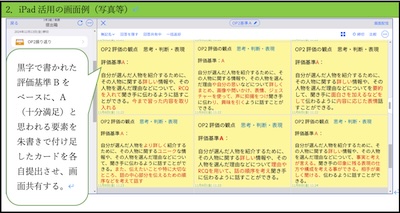

Our Project2

領域統合の単元であるOur Projectの導入の場面で、生徒は活動の目的や発表のモデル、思考・判断・表現の観点の評価規準等に触れ、自分たちが目指す「十分満足できる」発表を具体的にイメージする。また、それぞれが作ったA基準を全体で共有しながら、クラス全体の基準へと集約させていく。

|

| 中1 |

保健体育 |

|

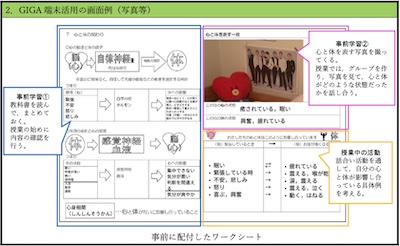

心身の機能の発達と心の健康・精神と身体の関わり

本時は事前に学んだ知識を使って主体的に学ぶ反転学習を基本として行った。タブレットでワーク シートを配付し,「心と体には,相互に影響を与え,関わり合っていること」を知識として学習させる。また,心と体を表す写真を撮ってくることを課題として準備させた。授業では自分の心と体はどのように関わり合っているのかをグループでの話し合い活動を通して言語化することで,実生活との関連を図りながら主体的な学習に取り組ませた。タブレットを活用することで,生徒同士で自由に意 見を伝え合う活動を中心に授業を展開した。

|

| 中1 |

保健体育 |

|

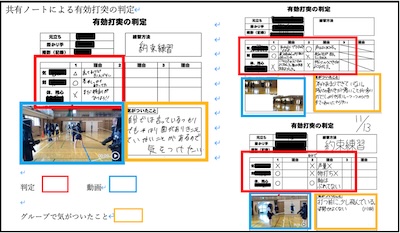

武道・剣道

・基本動作や基本となる技を学習する。

・グループで有効打突のポイントを見つけ、共有する。(本時)

※面、小手、胴の一本技を動画で撮影し、共有ノートにのせて、有効打突のポイントについて振り返りに活用できるようにする。

・しかけ技や引き技などを学習する。

・約束練習や簡易試合を行う。

|

| 中1 |

技術 |

|

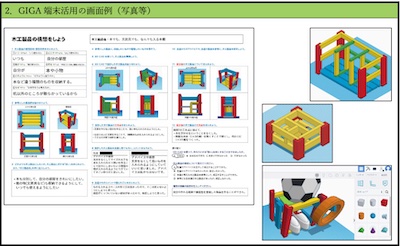

生活の問題を解決する木工製品の構想をしよう

(A 材料と加工の技術)

・木工製品を構想する CAD を使って,立体作品を作る

・CAD で製作した構想図をワークシートに張り付ける

・CAD で製作した構想図を友達に見てもらい,アドバイスをもらう

・アドバイスを基に,構想図を修正し,決定する

|

| 中1 |

家庭 |

|

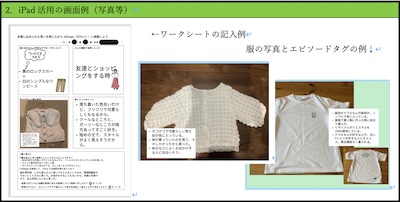

自分らしい衣生活をめざして(衣生活)

生徒から提示された写真と、服にまつわる思いなどが書かれたエピソードタグをまとめて、ロイロノート上で見ることができるカタログを作製した。カタログの中から一着を選択し、選択した理由や生活の中で生かしたい場面などをロイロノート上のワークシートに記入しグループ内で発表する。

|

| 中1 |

道徳 |

|

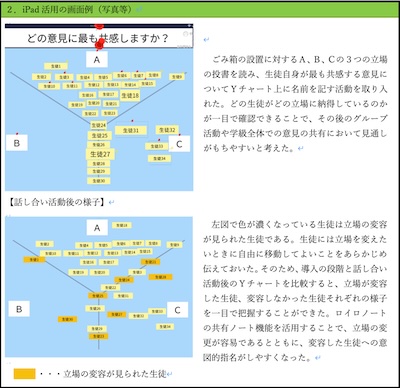

ごみ箱をもっと増やして

・初めに新聞の投書を読み、最も共感する意見への立場を明確にする場面に用いた。

・その後、グループで話し合いを行い、それぞれの立場の意見を学級全体で意見を共有した。

・全体共有の後、考えが変容した際に、その変化を速やかに反映させる場面で用いた。

|

| 中2 |

国語 |

|

黄金の扇風機・サハラ砂漠の茶会

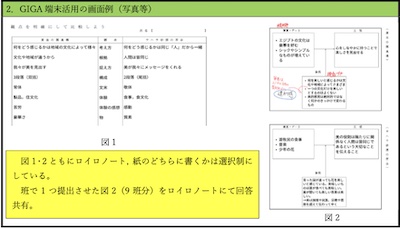

本時は,「美」をテーマにした2つの説明的文章を読み比べる単元(4時間扱い)の最終時の授業である。生徒は,本時に至るまでに2つの文章を読み比べて以下のことを見出したり考えたりしている。

第 1 時:2つの文章の共通点(どちらも「美」について述べた文章であることなど)

第 2 時:2つの文章の相違点(様々な観点から比較する)

※下の「図1」参照

第 3 時:2つの文章の主張(結論)を「三角ロジック」を用いて検証する

※下の「図 2」参照 前時までに,4人班で1つの三角ロジックを提出させている。

本時は,他の班の三角ロジックを参考にして,最終的に自分の三角ロジックを完成させる授業である。他の班の三角ロジックを参考にする場面で,ロイロノートを用いて共有させた。

|

| 中2 |

国語 |

|

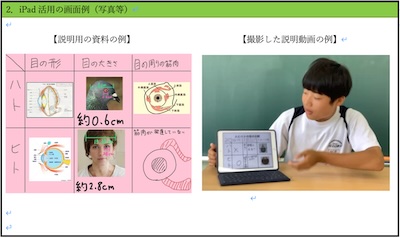

ハトはなぜ首を振って歩くのか

・説明に必要な図表は、ロイロノート、紙のどちらで作成してもよい。

・本文の内容を説明する動画を撮る。

・撮影した動画を見返し、適宜修正を図る。

|

| 中2 |

社会 |

|

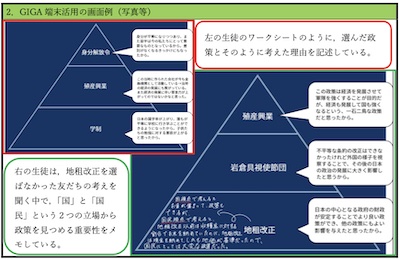

歴史的分野 「明治維新」

小単元「明治維新」において,学制,徴兵令,廃藩置県まで学習した後に,明治新政府の諸政策の中から,最も重要な政策 BEST3 を理由も含めて選び,発表するという授業である。重要だと思う政策を選び,ピラミッドチャートを使用してランキングに表し,その理由を右の吹き出しの中に記入する。 全員提出した後,回答共有で級友の意見に目を通し,発表する。この学習を通して,生徒は明治新政府の諸政策について理解を深め,また,一つの政策を「国や政府」,「国民」などといった立場から多角的に見つめることで,見え方が異なるということに改めて気づくことをねらいとした授業である。

|

| 中2 |

社会 |

|

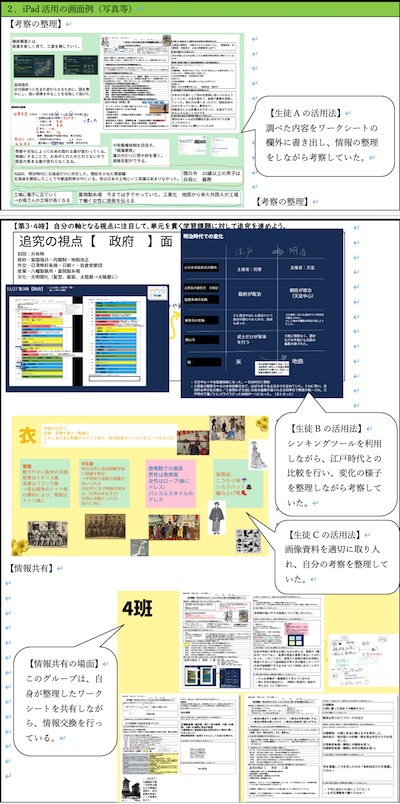

明治時代の発展をそれぞれの視点で追究する。

・単元を通して、個人で設定した単元の学習課題を解決するための追究の視点に関わる写真や図などの資料を収集する。

・単元の第5・6時では、級友と情報交換をする場面を設定し、個人が追究しまとめた資料を共有して意見交換を行った。

|

| 中2 |

理科 |

|

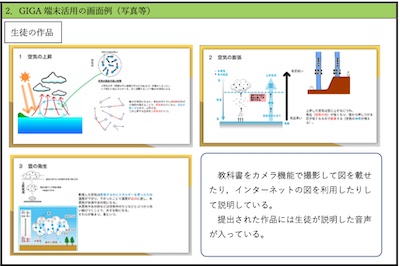

大気中の水の変化

飽和水蒸気量や露点に関する学習を行い,それらの知識を利用して,霧のでき方に関する学習を行った。その後,雲のでき方について「空気の上昇」「膨張」「雲の発生」の3つのスライドに分けてまとめ,説明動画を作成した。

1 時限目・・・・圧力や大気圧について学習を行う。

2 時限目・・・・実験を行い,雲の発生について理解を深める。

3 時限目・・・・動画を作成し,クラスで共有し,理解を深める。

|

| 中2 |

理科 |

|

化学変化と原子・分子

学習活動(3時間扱い)

・生徒同士で自由に疑問を出し合い、その中から共通の疑問を選び出す。

・仮説を立て、実験計画(必要な材料、手順、観察ポイントなど)をグループで話し合う。

・実際に実験を行い、結果をグループで共有・議論し、疑問の解決に向けて考察を深める。

・最後にグループごとに結果を発表し、クラス全体で学びを共有する。

※その際に、すべての班の情報を共有ノートにのせて、実験の全体像が把握できるようにした。

|

| 中2 |

英語 |

|

PROGRAM 6 Live Life in True Harmony

(SUNSHINE ENGLISH COURSE 2)

本単元では,スティービー・ワンダーが題材として取り上げられているが,生徒の多くが彼のことを何も知らない。まず彼がピアノを弾きながら歌を歌っている姿を映した写真を見せ,そこからわか ることやもっと知りたいことを列挙させる。自分の疑問に対する答えを探すために,教科書本文やイ ンターネットの記事を読んだり,人物に関するビデオを見たりして,わかったことや考えたことをポスター記事にまとめることを,単元を貫く課題として設定する。人種差別の問題や人権運動などの社 会的な話題に触れるため,資料の内容を理解するために持っておくべき背景知識や必要な語彙が多い上に難しい。教師が生徒個人のロイロノートに記事やビデオを送ることで,生徒が DONGRI を使って新しい語彙を獲得しながら,自分のペースで納得できるまで読んだり見たりできるようにする。また,毎時間の最後に,その時間に得た情報やそこから考えたこと記事にする活動を行うため,ポスター記事の内容やデザインは日々更新されていく。ロイロノートを使って記事を書くことで,紙に記事を書くときと比べて思考の自由度は増し,内容やデザインの更新も容易になる。なぜスティービーが痛烈なメッセージを送り続けるのか,背景知識を活用しながら資料を読んだり見たりして考えたことを,自分の言葉で自由に表現させたい。

|

| 中2 |

英語 |

|

「夢の旅行」を企画しよう

(SUNSHINE ENGLISH COURSE2 Our Project④)

それぞれの生徒が担当した旅行先の情報について、内容をさらに深めていく場面(確認・整理・深める)でロイロノートのシンキングツールと共有ノートを活用した。

|

| 中2 |

音楽 |

|

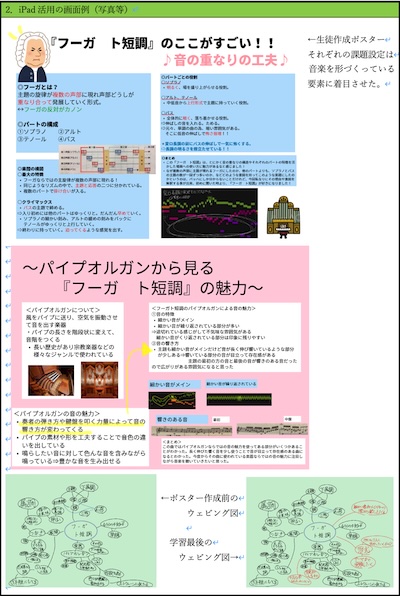

「フーガ ト短調」の魅力発見!発信プロジェクト

「フーガ ト短調」のよさや魅力について、音楽的な見方・考え方で聴き深め、曲や演奏に対する評価とその根拠について考え、他者へのプレゼンテーションを行う。

アプリの活用場面(本時概要)

〇「フーガ ト短調」のよさや魅力について発表する

・4人グループでロイロや音源を使用しながら1人ずつ発表する。

・学級全体の中から数名が代表で発表する。

〇学習のまとめと振り返りを行う。

・友達の発表を聞いて、新たに見つけた魅力などを個人でまとめ、学習の振り返りを行う。

|

| 中2 |

美術 |

|

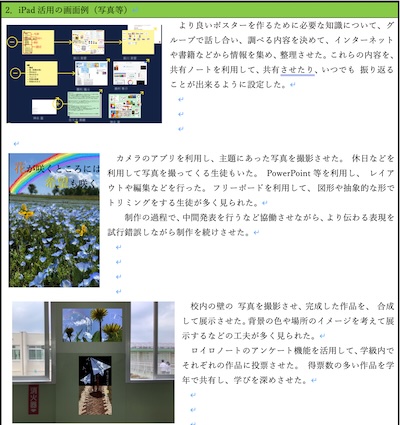

「心に響くポスター」-自分の心に響いた詩を学友に伝えよう-

昨年度の国語科の授業にて詩についての学習を行った。その際に、自身が作った詩のイメージに合わせ、インターネットで画像を探し作品の背景として使用した。その作品は、国語科の学びとしては充分であったが、造形的な見方や考え方を加えることで、さらに表現力を上げることができる作品が多いように思えた。

そこで、2年生のデザインの授業では、自分の心に響いた詩などを相手に伝えるポスター制作を題材として取り上げようと考えた。それぞれに選んだ詩から主題を生み出し、その内容にあった表現に必要な造形的な要素を確認し、より相手に伝わるデザインを考えさせた。なお、背景の画像に関しては、これまでの学びを活かして自分のiPadで撮影させた。ロイロノートを活用し、指導の個別化や学習の個性化を行うことで個別最適な学びの実現を目指そうと考えた。

アプリの活用場面としては、 詩の検索、詩の内容についての考察、ポスター制作において必要な知識の収集・共有、 写真撮影、写真の編集、ポスター制作、作品の共有、ポスターを展示する場所の撮影、アンケート、振り返り等で活用した。

|

| 中2 |

保健体育 |

|

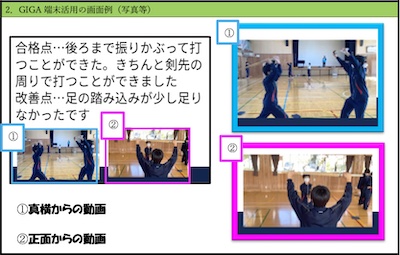

武道・剣道

本時は習得した基本となる技を分析し,改善するためのポイントを様々な角度から考えて,仲間と伝え合う授業である。授業では基本となる技を,複数台のタブレットで動画撮影をして確認することとした。

課題を発見したり,練習方法の工夫や改善を整理したりしたことを仲間と伝え合うことで, さらに技能の向上につながるように授業を展開した。

|

| 中2 |

技術 |

|

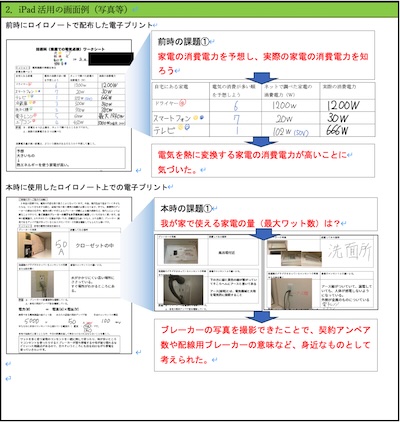

我が家で使える家電はどのくらいだろうか。

【前時】

・ロイロノートで配布されたプリントを元に、各家庭で使われている家電を記入する。

・各家庭で利用されている家電で電気をたくさん使いそうな物の順に予測をする。

・教師は電気を使う大きさを表すものとして消費電力[W]があることを伝え、生徒はグループで分担をし、インターネットで各家電の消費電力量を調べる。

・自分の予測した消費電力の高そうな順と実際を比較する。

・教科書を用い、電気エネルギーを変換して利用するものを「熱」・「動力」・「光」・「音や情報」に分類し、分類に基づいた色を指定し、その色で各家電に印をつける。

・消費電力が高い家電は「電気を熱に変換する」ものが多いことを理解する。

【本時】

・各家庭においてブレーカーの設置している場所が違うことを知り、各家庭がどこに設置してあるか、クラスで共有する。

・ブレーカーが落ちる状況を考え、落雷や各家庭での電気の使いすぎについてブレーカーが落ちることを知る。

・iPadで撮影してきた各家庭のブレーカーの写真から契約アンペア数があることを理解する。

・前時で学習した消費電力[W]と契約アンペア数[A]とコンセントの電圧[V]との関係を知り、自分の家の利用できる消費電力[W]を知る。

・将来大学生になり、一人暮らしをした時、どのくらいの契約アンペアにするべきか、各個人の電気利用状況と、電気会社の基本料金を見ながら、ペアで話し合う。

・iPadで撮影してきた分電盤の写真から、配線用ブレーカーがいくつもあることを知り、それぞれの配線用ブレーカーが20Aであることを知る。

・写真から、キッチンや寝室と配線が分かれていることを知り、教師は契約アンペア数が高くても(例えば60A)、一部屋ですべて使うことができないことを伝える。

・教師はコンセント1カ所につき1500W(15A)までしか利用できないことを知り、家庭内で一つのコンセントから、許容量を超えて利用している場所が無いか振り返り、家庭に戻ってから確認をする。

|

| 中2 |

家庭 |

|

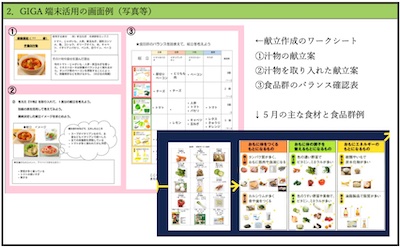

健康的で持続可能な献立作成(食生活)

1.汁物を考える活動。旬なども意識させるため、この時期にスーパーに並んでいる主な食材の視覚 教材を用意した。汁物の案として,検索機能を活用する場面もあった。

2.1で考えた汁物を取り入れ,一食分の献立を考えさせる活動。ここでも食べる時期や食品群のバランスなどを意識させるため,参考となる視覚教材を提示した。また,食材カードにして献立表にも活用できるようにした。また,個々で考えた献立をロイロノートのアプリを通じて全体で共有する活動を行った。

|

| 中2 |

家庭 |

|

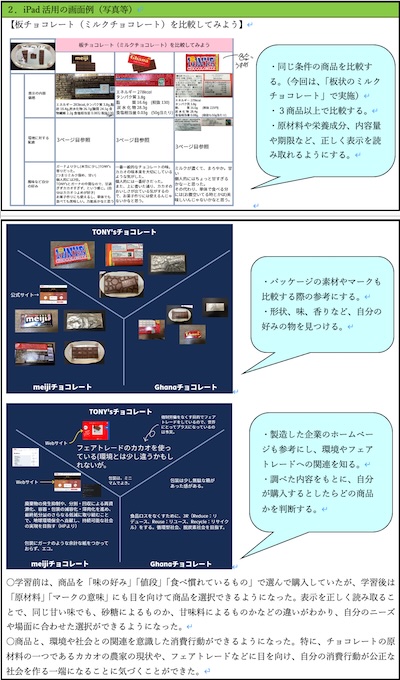

加工食品の選択

・同じ条件で食品を比較検討し、自分ならばどのような理由で、どの商品を選ぶのかを考えさせる。

・これまで、購入する際の基準となるものが見た目や金額のみであるという生徒が多くいたが、原材料や環境への配慮、栄養成分表示、マークなどを正確に読み取り、商品選択の際の参考にさせる。

|

| 中2 |

道徳 |

|

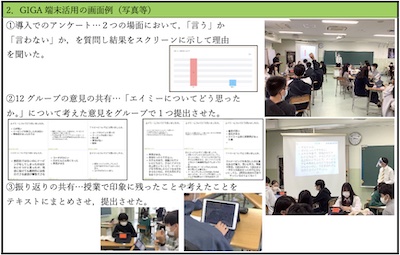

「本当の私」

【出典:新しい道徳 2(東京書籍)】

本時は,「エイミーについてどう思ったか。」について考えさせ,その意見に対して補助発問を中心に問い返すことで,考えを揺さぶったり,深めさせたりして,自分たちの考えを多面的・多角的に考えられるようにしていく授業である。

ICT の活用場面は3つで,1)導入でのアンケート,2)意見の共有では,結果をスクリーンに示したり,回答共有したりすることで意見の全体像を見る機会を設けた。 また,3)振り返りの共有では,学級全員のさまざまな考えに触れる機会を設けた。

|

| 中3 |

国語 |

|

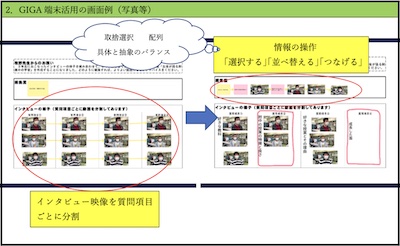

条件スピーチ ~附属中を紹介しよう~

本時は,場面に合った動画を作成するために,複数の生徒のインタビュー映像の中から必要な情報を取り出し,活用する活動を通して,生徒が場面に応じて効果的に情報を扱うための観点を整理する 授業である。

「選択する」,「並べ替える」,「つなげる」などの情報の操作を可視化することで,「操作的な見方・ 考え方」の自覚を効果的に促すことをねらい,ロイロノートの動画編集機能を活用させ,複数のイン タビュー映像の中から場面に合った部分を取り出し,前後の情報とのつながりを考えながら配列させる活動を設けた。

|

| 中3 |

国語 |

|

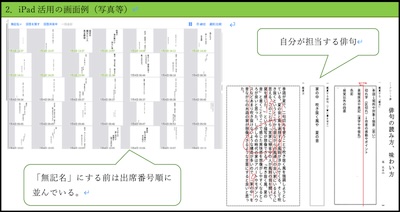

俳句の読み方、味わい方・俳句を作って句会を開こう

前時までに各自が俳句を詠ませておく。その俳句を、ロイロノートのテキスト(ふせん)に打ち込ませ提出箱に提出させる。「回答を共有」し、提出箱の中の自分の位置を把握させる。その後、表示を「無記名」にし、自分の位置に配置された俳句を鑑賞させる。鑑賞文はロイロノート上のワークシートに書かせて提出させる(紙のワークシートに手書きし、撮影して提出するのも可)。

|

| 中3 |

国語 |

|

編集して伝えよう ~ミニ雑誌を編集しよう~

本題材でのパフォーマンス課題は「これから修学旅行の計画を立てる2年生のために、修学旅行での体験やそこで得た知識をいかした、自分たちにしか作れないミニ雑誌を編集する」ことである。

この課題を解決するために、生徒は「編集グループ」を編成し、グループ内で編集会議を開き、担当ページを分担して雑誌を作成する。その際に、情報の共有や互いの進捗状況の確認などをスムーズに行えるよう、ロイロノートの「共有ノート」機能を活用させた。

また、生徒はグループごとに「コンセプト」を考え、修学旅行での体験やそこで得た知識をいかし、既存の学習で身につけた力や知識・技能を活用しながら「コンセプト」に合った形で表現することで課題を解決していく。雑誌のページとして表現させる際に、ロイロノートのテキストだけでなく、PowerPointやWordから生徒自身が表現しやすいアプリを選択させた。

|

| 中3 |

社会 |

|

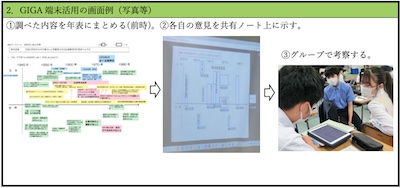

現代の日本と世界 ~戦後日本の発展と国際社会~

本単元は戦後の日本について,グループで調べ学習を行い,集めた情報を共有し,戦後の日本のターニングポイントはどこであるのかを考察する授業である。グループ毎にテーマを決めて調べた内容を共有し,戦後の日本の年表を作成した。それらを基に,個人が考えるターニングポイントを共有ノート上に表現することで,互いの意見を一目で共有・比較することができ,情報の伝達を速やかに行い,議論する時間を確保することができた。

1 時間目・・・戦後の日本について調べるテーマを設定する。

2~4 時間目・・・戦後の日本について調べ学習を行い,年表にまとめる。

5 時間目・・・戦後の日本のターニングポイントについて,個人の考えを共有ノート上に示し,比 較や関連付けをしながら,考察する。

|

| 中3 |

数学 |

|

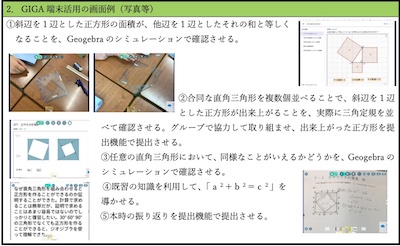

三平方の定理

三平方の定理の導入において、斜辺を1辺とした正方形の面積が、他辺を1辺としたそれらの和と等しくなることを、Geogebraや提出機能を活用して確認することを中心とした授業である。

直角三角形の1辺でできる正方形同士の面積の関係や、合同な4つの直角三角形を複数個並べた図 形ついて、手元で操作したり目の前で確認したりしながら、定理の成り立ちについて考えることがで きるように展開する。

|

| 中3 |

数学 |

|

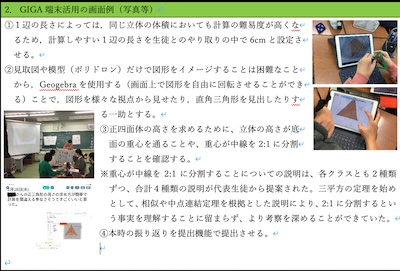

三平方の定理の活用

三平方の定理の活用において、正四面体の体積を考える授業である。見取図や模型(ポリドロン)だけで図形をイメージすることは困難なことから,「Geogebra」を使用することで,図形を様々な視点から見せたり,直角三角形を見出したりする一助とした。立体の高さが底面の重心を通ることや、重心が中線を2:1に分割することについては、多くの生徒が壁にぶつかり、グループ内で活発な話し合いが行われた。

|

| 中3 |

数学 |

|

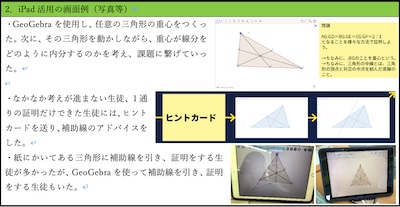

相似な図形・三角形の重心

・授業の導入で、GeoGebraを使用し、任意の三角形の重心をつくった。また、その三角形を動かしながら、重心が線分をどのように内分するのかを考えた。

・証明活動で、悩んでいる生徒には補助線のヒントカードを送り、アドバイスを行った。

|

| 中3 |

理科 |

|

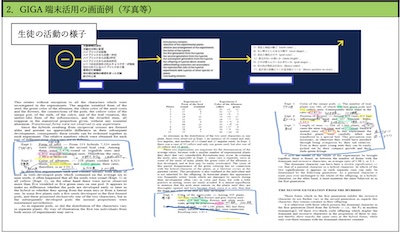

生命の連続性・遺伝の規則性と遺伝子(生物)

有性生殖で親の形質が子に伝わるときの伝わり方や規則性について調べるため,メンデルによって書かれた論文を授業で紹介し,生徒がロイロノートの共有機能を使い,みんなで協力して論文を読み,論文の内容と教科書の内容を比較する授業を行った。

1時限目・・・有性生殖で親の形質が子に伝わるときの伝わり方や規則性について調べる。

2時限目・・・メンデルが行った実験をもとに検証実験を行い遺伝子のはたらきを調べる。

3時限目・・・孫の代への形質の伝わり方について,遺伝子の組み合わせをもとにまとめる。

|

| 中3 |

理科 |

|

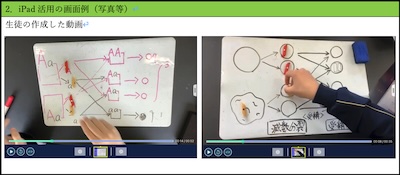

生命の連続性

メンデルの分離の法則について学習後、子の代、孫の代の形質がどのようになるか、モデルを用いた実習によって深めた。実習の様子を撮影し、ナレーションを加えて解説動画の作成も行った。CapCutを使用して動画の編集を行う班も多くあった。

|

| 中3 |

理科 |

|

天体の動きと地球の自転・公転

【学習活動】

前時までに、天体の動きや金星の見える条件について学習している。太陽や恒星などの天体の見かけの動きは地球の自転や公転と関連付けられており、金星の見える時間帯や方角は金星の公転と関連付けられている。

本時では、金星が見せる複雑な見かけの動きの要因について、ICTを活用して資料を分析し考察する。金星の複雑な見かけの動きを、横方向の変化(水平方向の変化)と縦方向の変化(垂直方向の変化)に分け、それぞれが何と関係して変化するのかを見いださせたい。

【アプリ活用場面】

① 地球から金星がどの位置に見えるかをStellariumを用いて調べる。

② 与えられている複数の資料を、横方向の変化と縦方向の変化のどちらを考察するために使っているのかをロイロノートで共有する。

③ 考察された結果をロイロノートで共有する。

|

| 中3 |

英語 |

|

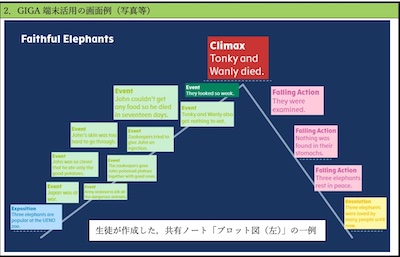

Reading1 Faithful Elephants

事前に,ロイロノート上で 4 人グループの共有ノートを作成しておく。各自で物語を読ませた後, 4 人グループを作り物語の概要について伝え合わせる。生徒は,シンキングツール「プロット図(左)」 を共有ノート上にダウンロードし,その上に各自でカードを配置しながら,物語の設定や背景 (Exposition),山場(Climax),結末(Resolution)はどのようなものだったのか,それらに至る過程 でどのような出来事(Event)があったか,などのことを中心に読み取れたことについて確認し合う。 授業の終末には,各グループで作成されたプロット図(Plot Diagram)を全体で共有する。

|

| 中3 |

英語 |

|

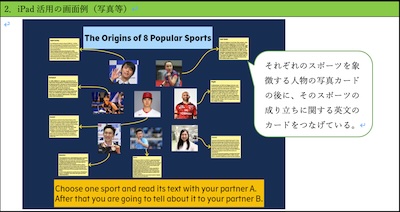

PROGRAM3 “A Hot Sport Today”

バスケットボールの成り立ちに関する文章を読んだ後、5W1Hの観点で情報を整理する方法について生徒にモデルを示しながら確認をする。それから、バスケットボール以外のスポーツに関する文章をペアで読ませ、相手に伝えるために必要な情報を整理させる。

|

| 中3 |

英語 |

|

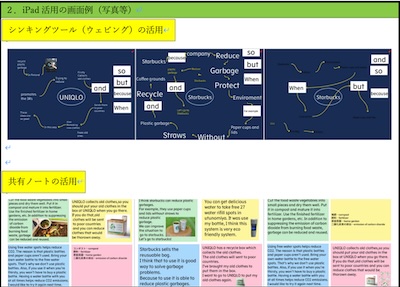

The Great Pacific Garbage Patch

(SUNSHINE ENGLISH COURSE 3 PROGRAM 6)

海のプラスチックごみ問題や身近なごみ問題に対する取り組みに関する文章を読んで概要を捉え、ごみ問題に対して何ができるかについて、自分の考えを相手に伝える活動において、ロイロノートのシンキングツールを用いて、文章から選択したキーワードや自分の考えを伝えるために必要なキーワードをマッピングしながら内容を整理させることで個別最適な学習活動の実現を目指した。また、その後の授業においてグループでプレゼンテーションを行う際に、共有ノートを使ってお互いの考えを共有しながら共通点や相違点を確認し、最終的にグループとしての考えをまとめていくことで、協働的な学びの実現も目指した。

|

| 中3 |

音楽 |

|

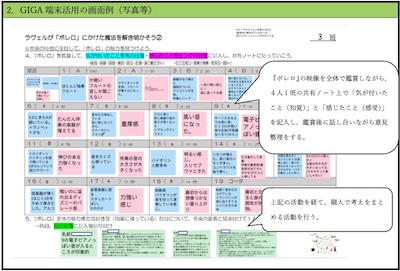

ラヴェルが『ボレロ』にかけた魔法を解き明かそう(鑑賞)

本時は,楽器の組み合わせによる音色の変化や音の重なり,強弱の変化に関心をもち,それらの働きが生み出す特質や雰囲気を感受しながら,知覚したことと感受したこととの関わりについて考え,ラヴェルの管弦楽法の工夫やその効果についてグループで意見を出し合いながら「ボレロ」の魅力を発見する授業である。

|

| 中3 |

音楽 |

|

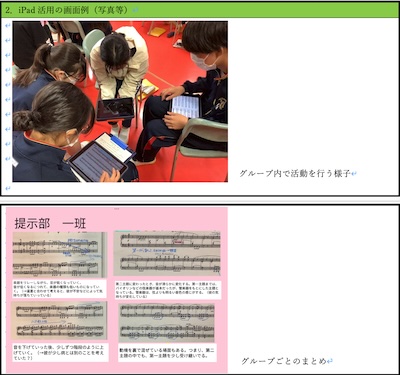

交響曲第5番「運命」の魅力をみつけよう

・「交響曲第5番」の楽譜を配付し、各グループで分担された部分(提示部・展開部・再現部・結尾部)について、知覚と感受したことを結びつけながら分析を行う。

・「交響曲第5番」の動画を配付し、各グループで必要な部分を繰り返し再生しながら分析を行う。

|

| 中3 |

美術 |

|

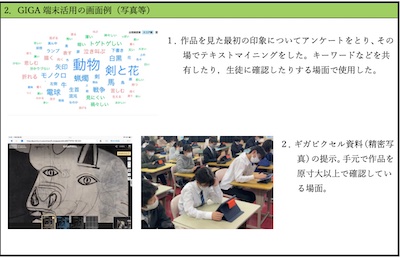

ゲルニカの鑑賞

生徒を作品と向かい合わせ、生徒の感じたことを大切にしながら意見を共有させる。そこから生まれた疑問や問いについて、グループで探究させる。子どもたちには、自分達の問いを解決するためにどのようなことが必要なのかを考えさせ、決められた時間の中で知識を集めまとめさせる。そして、その内容を共有させる。主体的に作品や作者などについての知識を集め、個々に見方や考え方を深めさせる。その上で、再度作品と対峙させることで鑑賞での学びをより深めさせる。

|